© Guido Mencari

© Guido Mencari

Orestie est bien une comédie organique et c’est en cela que cette pièce, créée pourtant il y a vingt-ans, est toujours un spectacle moderne sinon d’avant-garde : elle continue de prendre le contrepied de tout ce qui se coud de fil blanc autour de la pièce d’Eschyle et étonne, interroge, questionne par les transgressions pleines d’audace opérées. Ce constat est d’ailleurs assez terrible pour tous les metteurs en scène contemporains, à commencer par Romeo Castellucci lui-même, qui n’ont pu la rendre désuète ou dépassée malgré les avancées technologiques, les nouvelles générations, inflexions, réflexions et révolutions produites dans le monde du théâtre depuis 1995…

Dans ce spectacle, l’audace est effectivement partout et fascine autant qu’elle peut plaire et/ou déranger. Elle éclate tout d’abord dans le choix d’acteurs atypiques. En surpoids morbide, étiques, sans bras ou trisomiques, ils seraient sans doute montrés du doigt dans la vie courante, mis au pilori de la moquerie, du quolibet et du mépris comme ils auraient pu être offerts en pâture aux cirques et autres cabinets de curiosité et zoos « humains » dans une vie antérieure ; ici, ce sont de vrais monstres sacrés : on les regarde médusés par leur différence extraordinaire, par leur courageuse affirmation de soi et on les trouve beaux comme on trouve magnifiques Les Vieilles ou le Saturne dévorant un de ses fils de Goya ; ce qui est objectivement laid est sublimé par l’esthétisation qu’apporte l’art. La photographie est ici magnifique, comme toujours – c’est bien le cas de le dire – chez Castellucci. L’horreur véritable n’est d’ailleurs pas physique mais bien morale dans cette Orestie à l’instar de ce qui se joue dans le Guernica de Picasso auquel le metteur en scène italien fait une référence appuyée (et peut-être facile). On perçoit bien que ce qui se dit dans le choix de ces comédiens n’est pas la volonté de faire coïncider l’essence et l’apparence en montrant l’indicible hideur des meurtres perpétrés (le père contre la fille, la femme contre le mari, le fils contre la mère) par une hideur du corps – chez Castellucci, il y a toujours cette volonté de ne pas verser dans le cliché mais plutôt de l’abolir en le remettant en cause. Dans ce parallèle entre l’action et l’acteur hors norme, l’on réalise vite que le second s’efface et n’est plus si particulier et effroyable. On touche là à une audace plus grande encore que celle de la distribution : la transposition comique de ce qui fait la tragédie.

© Guido Mencari

© Guido Mencari

Romeo Castellucci nous livre une vision tout à fait singulière de la pièce d’Eschyle. Le tragique mue en comique, non pas à la manière d’un Molière pour provoquer un rire franc devant la peinture des défauts humains, ni même à la façon d’un Beckett pour lequel comique et tragique sont étroitement liés et l’envers et l’endroit d’une même médaille, celle de la vacuité, mais plutôt dans le style d’un Balzac qui montre dans sa Comédie humaine la part de théâtre et de vanité de nos actions (comédie serait alors à prendre au sens premier qu’il avait de « pièce théâtrale »). La dimension satirique l’emporte effectivement sur le pathétique dans cette Orestie. Ceux qui ont le pouvoir sont tournés régulièrement en ridicule : on pense au tablier d’Égisthe, présenté en Vulcain des Enfers, menant tout son monde à la baguette hache et laissant voir son postérieur dès qu’il tourne le dos ; on pense également à Agamemnon dont les tours sur lui-même s’accompagnent de bruitages cocasses ou dont la dépouille prendra la forme d’une carcasse de bouc (émissaire ?) ; le Coryphée lui-même, qui a, en la parole, un certain pouvoir n’en apparaît pas moins risible devant ses bataillons de lapereaux manifestement crétins et loin d’être merveilleux.

L’homme est en outre mis en regard avec l’animal quand il n’en devient pas un (cf. le Lapin Coryphée), comme pour rappeler que les grands idéaux et sentiments (lutte contre l’injustice, le désordre, la tyrannie, etc.) dans lesquels il se drape volontiers ne sont pas ses motivations premières mais plutôt et surtout ses plus bas instincts, ses plus simples besoins, ses plus viles lâchetés. Les chevaux qu’on entend et qui surgissent du noir ambiant de la première partie, l’âne, les lapins ou encore les singes forment un bestiaire qui renvoie clairement l’homme à ses appétits sexuels et à sa bêtise ou soumission intellectuelle, à son aspect primaire et primitif, à la bestialité en somme qu’il veut refouler derrière le vernis de la civilité et de la civilisation. La catharsis nous fait ainsi plus éprouver de la terreur que de la pitié face à cette violence qui se déchaîne sadiquement contre le Coryphée et contre Cassandre notamment.

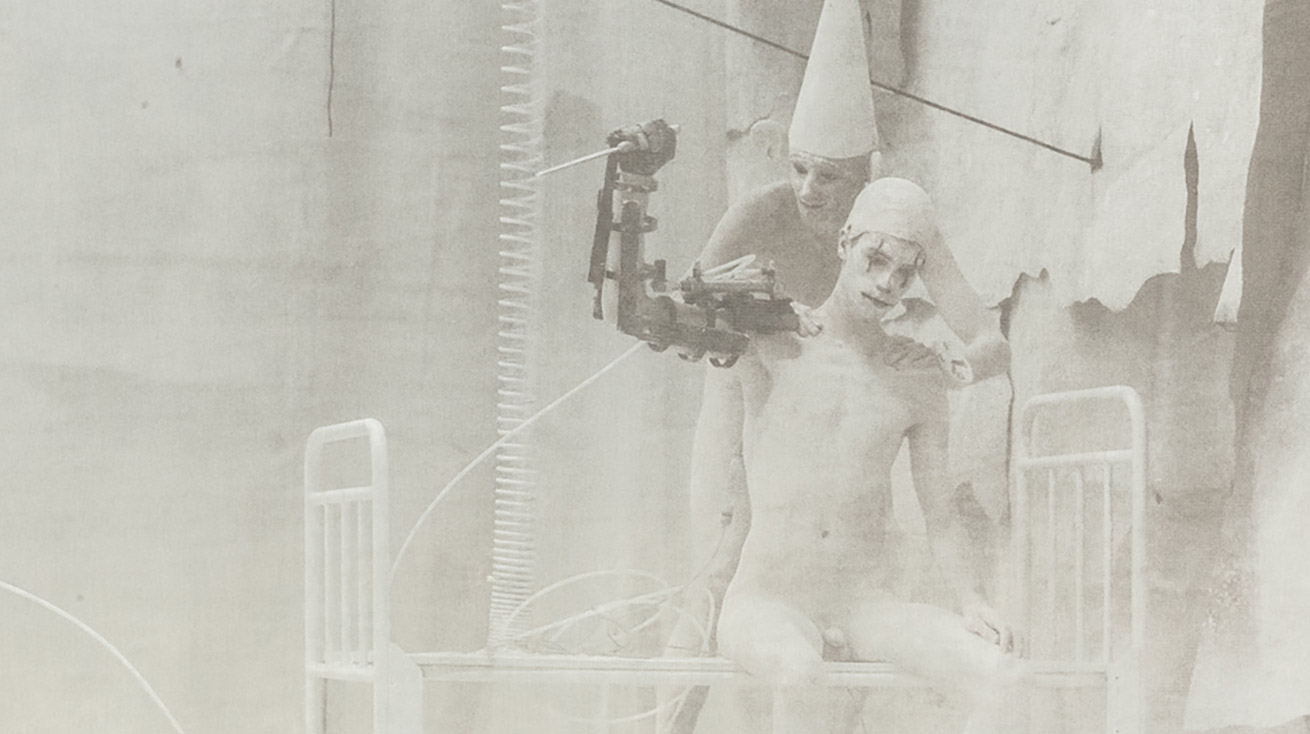

La présence du projecteur censé diffuser le film de la pièce abonde dans le sens de cette « comédie humaine » qui nous est jouée. Il semble de fait que nous entrons dans l’obscurité de la première partie comme dans celle de la caverne platonicienne où les masques et faux-semblants tombent. Dans la deuxième partie, la lumière blanche et crue dévoile aussi la mécanique de nos actions : Oreste tue Clytemnestre au moyen d’un bras articulé et guidé plus que secondé, tel un robot, par Pylade. La vérité nue n’est ni belle à voir, ni agréable à entendre (il y a tout un travail, remarquable, sur les sons dans le spectacle, des sons stridents, des détonations, à la limite du supportable par moments) mais saisit ici parce qu’on touche au jamais-vu et à l’inouï d’une réalité sans fard que seul le processus artistique qui consiste à transcender l’humaine condition, fût-elle banale, laide ou affreuse, nous permet de voir en face, d’appréhender et d’accepter.

© Guido Mencari

© Guido Mencari

Enfin, ce qui nous plaît tout particulièrement et contribue à nous envoûter tout à fait est la dimension organique de la pièce. Le corps a toute sa place, voire, prend toute la place. Cela est patent dans la première partie où les femmes sont nues, Égisthe callipyge et la sexualité exacerbée par la luxure et le sadisme et où l’orgasme s’atteint souvent par le sang ; cela l’est plus encore dans la seconde partie du spectacle, où le silence règne de façon magistrale et où les personnages vivent au rythme non plus d’une chaise toupie mais de la respiration d’un corps mort. Cette partie est sublime et, à n’en pas douter, la plus réussie où jamais la parole ne rompt le charme de ce qui s’y passe – comme elle a pu le faire dans le premier volet de la pièce -, particulièrement quand elle se fait litanie et cri aussi inutile et désespéré.

Si l’on reconnaît bien le travail de Castellucci dans le choc visuel et esthétique reçu, dans le dépassement du noir et blanc manichéen, dans le voile plus ou moins pudique jeté entre la scène et le public qu’on lèvera à un moment-clé, dans l’emploi des animaux et du projo, il y a ici quelque chose de nettement moins léché ou intellectualisé que dans ses mises en scène ultérieures – d’aucuns diront « quelque chose de plus brouillon », nous préférons y voir la fougue foutraque de la jeunesse dans un élan vivace et spontané qui ne saurait se borner et dont le Romeo Castellucci d’aujourd’hui devrait peut-être davantage s’inspirer.

© Luca Del Pia

© Luca Del Pia