© DR

© DR

Un pari fou que celui de faire danser des machines au rythme de Stravinsky ? À n’en pas douter ! Chiche même, mais à condition que la magie opère. La chorégraphie de Romeo Castellucci est certes pensée au millimètre près mais dans les faits, elle apparaît brouillonne, reposant sur un déversement de « poussière » qui se disperse et ne maintient pas tout à fait la ligne impulsée par les machines qui la laissent s’ébattre. On se dit que l’humanité tient sans doute dans ces failles mais on aurait aimé que le pari soit tenu jusqu’au bout, sans que l’on « verse » si aisément dans l’anthropomorphisme même si l’effet miroir initial du quatrième mur, invisible mais néanmoins palpable, nous pousse peut-être à penser cette équivalence entre les machines et nous, nous qui serions alors, en quelque sorte, l’objet du spectacle.

La chorégraphie n’est donc pas toujours du meilleur effet mais pouvait être appréciée, comme les animations de fontaines, comme les feux d’artifice, comme les projections lumineuses, si les machines ne se mettaient pas aussi vite à ronronner. Passées les cinq premières minutes, on comprend que l’on ne sera plus surpris par les figures qu’elles pratiquent, d’autant qu’elles illustrent la musique plus qu’elles ne jouent leur propre partition. On comprend ainsi que tout repose sur l’aspect hypnotique du retour au même et de l’étrangeté de cette rencontre du troisième type que ce ballet mécanique nous offre… seulement voilà, de la théorie à la pratique, il n’y a pas nécessairement qu’un pas.

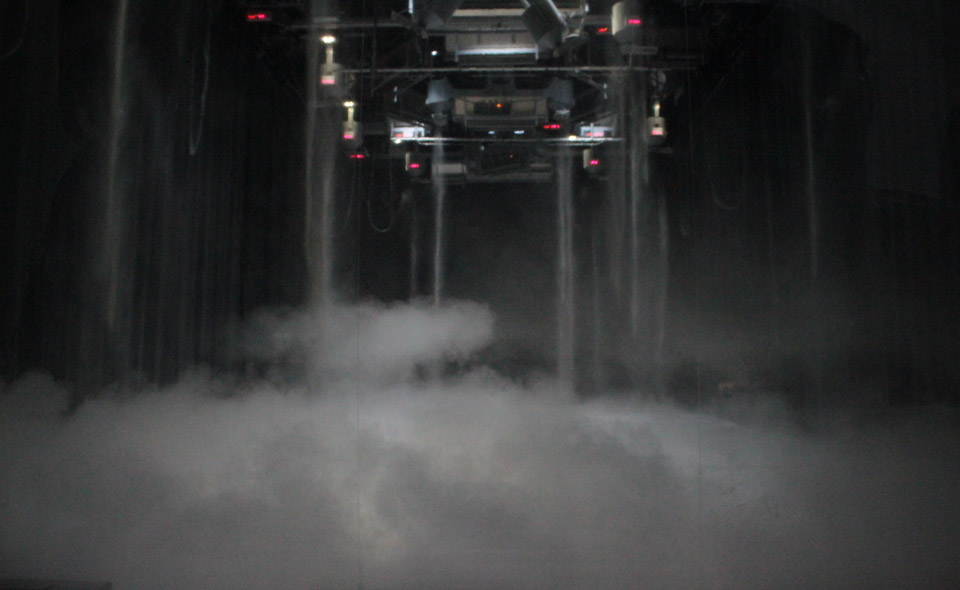

L’atmosphère créée, parfois fantomatique avec de subtils jeux de lumières, de contrastes et de brume, est par moments saisissante mais cela est si bref… La diffusion tonitruante de la musique de Stravinski en est pour une large part la cause. Si elle est sans doute un pied-de-nez à ceux qui réclameraient une fosse, une vraie, si elle contribue aussi au saisissement du spectateur, elle s’avère finalement contre-productive nous empêchant, immergés en elle, accaparés même par elle, de nous abandonner complètement dans ce que nous voyons, dans ce ballet des machines. Ces échappées de sons plus délicats, produits par la projection ou la chute de la poussière, offrent plus de poésie.

Le spectacle est néanmoins riche, c’est un spectacle étonnamment vivant, qui travaille et qui puise justement sa force dans son absence de fin, dans sa continuité au-delà des dernières notes de musique parce qu’il convoque, pendant et après, tout un cinéma de science-fiction, toute une littérature post-apocalyptique, tout un imaginaire personnel autour de la machine et, plus largement, toute une philosophie ainsi que des questions de société majeures. Le spectacle s’enrichit et se nourrit très intelligemment de cette intertextualité mais peut-être aussi trop facilement, y compris, et peut-être surtout, dans son « générique » de fin où un dialogue s’instaure de façon originale avec le spectateur que l’on met, jusqu’à ce qu’il quitte la salle, dans une drôle de posture, un « générique » où l’on retrouve des repères et où l’on est aussi déstabilisé dans ses premières impressions parce que le sens du spectacle se réécrit. Cependant, ce « générique » marque officiellement la fin du Sacre – on est dans un « en-dehors du spectacle » si bien que l’être humain peut réapparaître – et c’est bien là le problème : l’auteur devait-il aussi solennellement « expliquer » ? La parole devait-elle avoir droit de cité dans ce ballet revisité ? Cette « fin », dans la relation qu’elle induit entre ce qui s’est produit dans la cage de scène et le spectateur, est paradoxalement ce qui est le plus réussi dans ce spectacle parce qu’elle sous-tend qu’il s’est passé quelque chose et qu’il faut, pour bien le comprendre, laisser tout cela décanter.

L’impression générale reste néanmoins mitigée. Sur le papier, le spectacle est génial ; dans mon cœur de spectateur, ce fut tout de même autre chose…