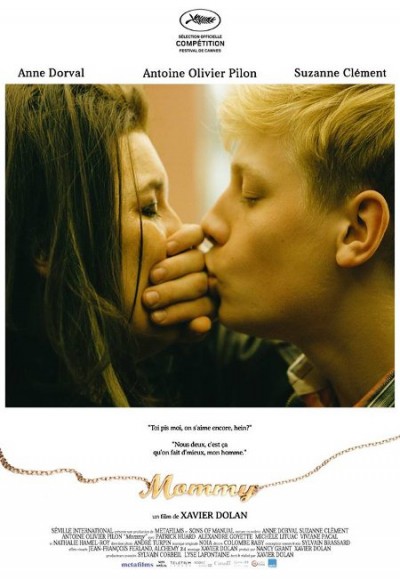

Le Prix du Jury obtenu par Xavier Dolan pour Mommy se comprend à plusieurs égards : le scénario est très bien pensé et touchant à souhait, la prestation d’Antoine Olivier Pilon est extraordinaire, il y a aussi de très beaux silences sur certains personnages, celui incarné par Suzanne Clément (Kyla) entre autres – pourquoi tout dire quand on peut tout suggérer ? – Il y a cependant un « mais » : cela manque d’épure, il y a trop d’effets.

Si l’image, au début, fait impression, une forte impression même par le format 1:1 choisi (image carrée), un format qui nous met d’emblée des œillères, qui découpe singulièrement les êtres, installe une ambiance angoissante propre à raconter l’enfer que vivent les personnages et nous fait nous interroger constamment sur le hors-champ suggérant partout le danger, si donc l’image impressionne au début, l’effet s’estompe rapidement et dommageablement parce que le cinéaste ne va pas au bout de sa logique et de la contrainte, très intéressante, qu’il s’est créée. Il use et abuse des mouvements de caméra, faisant ainsi et trop facilement entrer dans le champ, ce qui ne peut l’être du fait de cette image carrée ; davantage d’invention et de suggestion, d’un plan à l’autre, et la lassitude de cette alternance quasi métronomique entre gros plans et plans américains pouvait être évitée. Heureusement que la truculence du verbe canadien sait rompre la monotonie des plans. Le format 1:1 a le mérite d’être très audacieux mais empoigné de façon trop timide, il passe pour un gadget, un gadget finalement dispensable comme le démontre Pawel Pawlikowski dans Ida, un film magnifique où chaque image est un tableau qui saisit les êtres à vif, les découpe aussi, mais de façon délicate et pleine, sans faux-fuyant donné par une parole ou un travelling appuyé.

Même lorsque l’on quitte ce format pour retrouver le panoramique standard, Dolan n’échappe pas à la facilité. On a l’effet voulu : une respiration, mais on a aussi cette impression d’un soulignement de trop, notamment quand l’écran s’élargit, une première fois, en suivant les mouvements de bras libérateurs de Steve. Le spectateur comprend l’effet tout en le voyant pour ce qu’il est : un effet.

Ce surlignement se retrouve également dans le choix d’une bande son omniprésente et trop souvent tonitruante qui tire le film vers le mélo, ce qu’il n’est pourtant pas. Elle vient se poser voire détonner comme une chape de plomb artificielle quand le « réel » eût suffi à marquer une ambiance. Ce passage où Steve descend une rue en longboard eût pu se contenter du rap mis en sourdine qu’écoute le personnage au lieu d’être couvert par une musique dont la finalité semble être de traduire le sentiment que le rap et la vitesse donnent au protagoniste. On voit d’ailleurs que la bande son fait mouche quand elle est plus naturelle et authentique, quand elle raconte vraiment les personnages à l’instar de ce qui se passe quand les personnages, sous l’impulsion de Steve, écoutent Céline Dion. On pense à la force du rap de Marcus dans States of Grace, un mélo assumé pour le coup.

Hamm – Salopard ! Pourquoi m’as-tu fait ?

Nagg – Je ne pouvais pas savoir.

Hamm – Quoi ? Qu’est-ce que tu ne pouvais pas savoir ?

Nagg – Que ce serait toi.(Beckett, Fin de partie)

Comme Sweet Sixteen de Ken Loach, Mommy pose une question essentielle et particulièrement sensible, celle de l’acceptation de l’altérité et en particulier dans une relation maternelle ou filiale : comment aimer cet autre qu’est mon fils, cet autre qu’est ma mère ? Le sujet frappe fort ici touchant à une forme de tabou, mais le film, usant de trop d’artifices, frappe moins et bouleverse moins que le sujet qu’il aborde et la réflexion qu’il entraîne.